< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales

< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A

Né le 22 mai 1919 à Monceau-les-Mines (71), la famille est originaire de la

ville d’Angres (Pas-de-Calais) dans le bassin minier de Lens-Liévin.

Angres se

trouvant sur la ligne de front, sa

famille avait été évacuée en 1915 dans le bassin minier de la Loire où il est

né.

Au moment de sa naissance, Angres, détruite en totalité, n’était toujours

pas en état d’accueillir ses anciens habitants...

Décédé à Dieppe (76) le 1er août 2015.

Yannick CHAUMETTE a été averti tardivement du décès de M. Arthur LOUART

et j'ai mis du temps à mettre en ligne l'émouvant hommage qu'il lui a consacré.

Je m'associe très sincèrement au texte de Yannick CHAUMETTE que vous trouverez en bas de page.

Avis de décès consultable sur :

<http://memoire.lavoixdunord.fr/espace/arthur-louart/333945>

Patrick Pognant (27/06/2016)

Préambule

En préambule à ce récit de vie de prisonnier de guerre au Stalag XI A, je tiens à remercier vivement M. Yannick Chaumette (voir la page consacrée à son père) qui, depuis plusieurs années, enrichit ce site en lui donnant des précisions historiques qui lui font parfois défaut. Grâce à ses recherches tenaces, il a pu entrer en contact avec M. Arthur Louart et lui a rendu visite sur son lieu de vie afin de recueillir son témoignage qu’il a retranscrit et que nous sommes honorés de mettre aujourd’hui en ligne. Nos remerciements vont aussi à M. Louart qui a compris l’intérêt de faire partager aux autres ses souvenirs de prisonnier et nous a confié des documents pleins d’intérêt.

Patrick

Pognant

Paris, le 17 octobre 2014

Transcription de l’enregistrement

de l’entretien

entre Arthur Louart et Yannick

Chaumette

Dieppe, le 22.08.2014

récit agrémenté de 26 photographies

© 2014 Arthur louart

Capture et

acheminement en Allemagne

Mais le désordre est

indescriptible, les hommes sont dispersés, séparés de leur unité et cherchent

désespérément à monter à bord des bateaux ; les Anglais qui donnent

priorité à leurs troupes, font quelquefois usage de violence à l’égard des soldats

français.

N’ayant pu embarquer, je suis capturé le 15 juin 1940

à Dunkerque. Commence alors pour moi le

périple vécu par tous les prisonniers. Dans mon cas, ce sera d’abord Béthune,

puis Verdun. Ces premières étapes sont toujours accompagnées des propos

rassurants des gardiens concernant notre future remise en liberté. Ces fausses

nouvelles sont destinées à endormir d’éventuelles tentatives d’évasion : « La grande idée des Allemands, c’était

de nous bourrer le crâne : on allait toujours être délivrés ». Chaque

étape était accompagnée d’un tri parmi les prisonniers suivant leurs

professions (cultivateurs, ajusteurs, mineurs etc.) afin de les diriger par la

suite au mieux des intérêts des vainqueurs.

À Verdun, je suis embarqué avec mes camarades dans des wagons à

bestiaux qui partent en direction de l’Allemagne. Notre voyage dure trois jours

et les quarante hommes qui sont enfermés avec moi dans le wagon ne bénéficient

d’une halte que pour la vidange des seaux d’aisance et le réapprovisionnement

en eau potable. L’entassement est tel qu’il faut établir un tour de rôle pour

permettre à chacun de s’asseoir un moment à même le sol.

Arrivés au Stalag XI-A d’Altengrabow,

nous

subissons les opérations de désinfection : douche, rasage, épouillage, et passage de nos vêtements à

l’étuve. Ces différents traitements permettent de nous débarrasser complètement

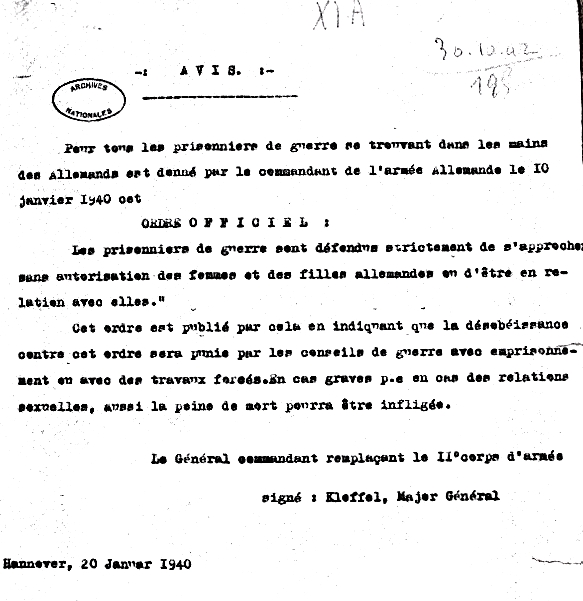

des poux et des puces. L’une des premières consignes que les autorités

du camp demandent aux prisonniers de respecter sous peine de sanctions très

lourdes (pouvant aller jusqu’à la peine de mort en cas d’infraction) est de ne

pas fréquenter de femmes allemandes.

Avis interdisant les contacts entre les femmes allemandes et les prisonniers (1940)

© Archives Nationales.

Arthur Louart (à droite) avec un camarade de captivité.

Arthur Louart (au centre) avec deux camarades de captivité.

Le kommando 544.10

À l’occasion d’un dernier tri, je suis

affecté au kommando 544.10 dont le lieu de travail est l’usine Maschinenfabrik Wolf, dans le quartier

de Buckau à Magdeburg. J’y travaillerai jusqu’à ma tentative d’évasion, en

décembre 1944. Ce kommando compte parmi les plus importants de Magdeburg :

des Russes, 200 Français et 300 Belges Wallons. À mon arrivée à l’usine, ces

derniers sont dans une rage folle. J’en apprends vite la raison : leurs

compatriotes flamands viennent d’être renvoyés dans leurs foyers en vertu du

traitement de faveur que l’Allemagne nazie réserve aux peuples germaniques.

En dépit des tentatives allemandes de tirer le meilleur profit des

compétences professionnelles des prisonniers, je me vois affecté à un poste où je dois

travailler avec une perceuse, outil dont j’ignore le maniement. S’ensuivront de

très nombreux forets mal aiguisés et des mèches cassées en abondance ! Nos

horaires sont simples : deux rotations de 12 h par jour, cinq jours par

semaine, le samedi après-midi et le dimanche étant normalement réservés au

repos. Mais cette règle est ignorée chaque fois que de la main d’œuvre est

nécessaire pour des corvées supplémentaires comme par exemple le déchargement

des wagons de tourbe, combustible utilisé à l’usine pour faire fonctionner les

machines.

La vie du kommando s’organise peu à peu. À l’usine, j’ai pour voisin d’établi

un Allemand qui se révèle être un brave homme, ancien de 14-18. Les contacts que

nous avons sont corrects. Ceux avec les ouvriers de Magdeburg qui travaillent

dans l’usine sont souvent basés sur le troc. Les prisonniers proposent des

cigarettes ou du chocolat, produits très recherchés par les Allemands du fait

de la pénurie régnant dans le pays en

guerre.

D’autre part au fur et à mesure de

l’avancée de la guerre, Magdeburg, grand centre industriel, devient la cible de

plus en plus fréquente des bombardements alliés. Le dimanche les prisonniers

sont alors souvent réquisitionnés pour s’occuper des travaux de déblayage dans

les quartiers touchés. Notons au passage que Magdeburg, étant donné son

importance stratégique, a été très tôt la cible des avions alliés. La Maschinenfabrik Wolf a même été

endommagée lors d’un de ces raids. Ce n’est donc pas tous les dimanches que mes

camarades prisonniers et moi-même avons pu bénéficier de notre repos hebdomadaire !

Magdeburg subit dans les derniers temps de la guerre un véritable

déluge de bombes. Je suis témoin des dégâts énormes occasionnés dans le centre de

la ville. Dans ce cas, les Allemands se contentent alors de fermer par une

rangée de barbelés l’accès aux immeubles endommagés. Aucune recherche n’est

entreprise dans les amas de décombres…

Les bombardements sur Magdeburg font naître en moi des

sentiments mitigés : je balance entre la joie de voir l’Allemagne durement

frappée et la peur d’en être moi-même la victime innocente. Il m’est même arrivé

d’assister à une bataille aérienne au dessus de la ville.

Les liens avec la France, prennent la forme de colis envoyés par les

familles des prisonniers. Ils permettent d’adoucir un tant soit peu la dure vie

au kommando en procurant à leur destinataire quelques douceurs, du tabac, des

vêtements chauds, un complément de nourriture. Après un passage au contrôle,

les colis sont remis à leurs destinataires.

Au centre de Magdeburg, une

ancienne salle de bal et de concerts, le Kristall Palast, est transformée en

camp d’internement pour prisonniers de guerre. Des châlits sont installés dans

la salle de spectacle et certains occupent même la scène, un hôpital est aussi

abrité dans ses murs. Au Kristall Palast se trouve l’un des kommandos les plus

importants de la ville, le 544.10, dont les prisonniers travaillent chez les

artisans de la ville ou les entreprises environnantes (Rex Werke).

Le centre de tri des colis y est également installé et je m’y rends

quelquefois avec une charrette pour récupérer les paquets destinés aux

camarades de mon détachement. Dans l’ensemble il y a peu de vols et les colis

du kommando 544.10 sont convenablement remis à leurs destinataires.

Trois membres du Kommando 544.10 - Arthur Louart est au centre.

Le contact avec le pays est aussi maintenu grâce au courrier. Nous

recevons comme un rayon de soleil les lettres ou les cartes des parents, des

frères et sœurs, des amis, de l’épouse, qui y joint parfois la photo des

enfants. Ainsi gardons-nous, par l’esprit du moins, ce lien nécessaire à notre

équilibre psychologique.

Mais les nouvelles sont

parfois mauvaises : l’annonce

du décès d’un proche, une maladie grave pour laquelle on ne peut rien faire

depuis le camp, ou encore celle de l’infidélité d’une épouse, la séparation

d’avec celle-ci, plongent le prisonnier dans un désespoir sans fond. Je suis,

hélas, quelquefois témoin de ces chagrins inconsolables et j’essaye d’apporter

un peu de réconfort à mes malheureux camarades en les serrant dans mes bras, comme

on le ferait avec un enfant. Messagères de bonnes ou de mauvaises nouvelles,

les lettres passent toutes à la censure et sont distribuées aux prisonniers,

frappées du tampon geprüft (contrôlée).

Au kommando, nous parvenons à nous tenir informés de l’évolution de la

guerre. Moyennant un peu de tabac ou de chocolat, nous sommes parfois autorisés

par nos gardiens à nous approcher des postes de TSF. Quelquefois ce sont les Allemands eux-mêmes

qui nous apportent l’information, en particulier lorsqu’elle relate une

victoire de la Wehrmacht ! Ainsi l’échec de la tentative de débarquement à Dieppe

le 19 août 1942 (Opération Jubilee) qui se solde par un désastre

pour les Alliés, nous est-il joyeusement

annoncé à trois heures du matin !

Mais les nouvelles ne

sont pas toutes aussi catastrophiques pour les prisonniers français. Bien plus

tard, dans la journée du 6 juin 1944, celle

du débarquement allié en Normandie (réussi celui-ci !) m’est communiquée en

fin d’après midi grâce à l’indiscrétion d’une sentinelle. Voulant en informer

mes camarades sans trahir mon informateur, je patiente une heure, puis entre

dans mon atelier, bras levés en signe de victoire et je leur annonce sobrement

par deux fois, la voix tremblante d’émotion : « Ça y est ! » Et j’entends alors autour de moi les

commentaires navrés des Allemands : « Ah ! Il sait ! »

Le même jour, au moment

de la dislocation des prisonniers après l’appel du soir qui, pour une fois, est

rapidement mené, les hommes du 544.10 restent au garde à vous. Intrigués les

Allemands leur demandent une explication : « Nous rendons hommage à ceux (des nôtres) qui sont tombés aujourd’hui ! » Le kommando tenait sa

vengeance !

Vers la fin de la captivité une nouvelle vermine fait son apparition

dans le kommando : les punaises ! Elles nous sucent le sang la nuit

et le jour et se réfugient dans les fissures des charpentes de bois qui

constituent l’ossature des bâtiments où nous logeons. De ce fait, elles

échappent à l’étuve, comme les poux. Les gardiens, en étant eux-mêmes victimes,

sont incapables de nous débarrasser de ce nouveau fléau. Nous décidons donc de

faire partager notre infortune à la population : c’est ainsi qu’à l’usine,

nous déversons chaque jour des boîtes de punaises dans les vestiaires des

civils qui travaillent avec nous. Certains échos nous rapportent bientôt

l’arrivée des bestioles en ville, pour notre plus grande joie. D’autant plus

que, dans le même temps, le bruit se répand que ce sont les Américains qui les

déversent à l’occasion des bombardements…

La baignade sur les bords de l’Elbe

Parmi les rares moments de véritable

détente que les prisonniers peuvent goûter, il en est un auquel nous tenons

particulièrement : la baignade. C’est, à la bonne saison, le dimanche que

cette activité est possible, à condition toutefois qu’aucune corvée

supplémentaire ne vienne interférer.

L’hygiène – ou plutôt son absence – dans

les baraques du kommando étant une grande cause du malaise des prisonniers,

cette sortie régulière sur les bords de l’Elbe prend rapidement à nos yeux une importance

capitale : véritable bouffée d’air frais dans l’univers étouffant de la

captivité, elle permet de laver les corps, de les débarrasser de la vermine des

paillasses et de détendre des muscles endoloris par le travail de la semaine. Moment

inestimable que l’on tient à conserver par-dessus tout ; un accord est

rapidement conclu parmi les captifs du kommando : aucune évasion ne sera

tentée à cette occasion et ce, pour éviter que l’activité qui nous procure tant

de bien-être soit supprimée. À noter que ce pacte non-écrit ne vaut pas lors

des promenades et autres déplacements de groupes : dans ce cas toute

occasion de s’évader est bonne à saisir ! La baignade représente donc en

ce sens, une activité à part.

Globalement, les rapports avec les

gardiens sont corrects. Encadrés par une garde légère formée de soldats assez

âgés (souvent des anciens de la Grande guerre), nous sommes amenés dans des

lieux fréquentés également par les habitants de Magdeburg et, curieusement,

aucune interdiction ne nous est signifiée de nous baigner parmi eux ! Naturellement,

dans de telles conditions des contacts se nouent, et en particulier, avec des

femmes allemandes. Les bords de l’Elbe deviennent alors le lieu des rendez-vous

amoureux clandestins, malgré la stricte interdiction que les autorités

militaires ont fait connaître tant aux prisonniers qu’à la population civile.

Les peines encourues par les uns et les autres sont pourtant très sévères, mais

elles ne parviennent cependant pas à empêcher les rencontres.

Les sociétés théâtrales

L’un des dérivatifs les plus prisés des prisonniers sont les sociétés théâtrales. Le nom de la troupe cherche toujours à évoquer, avec un humour triste, la captivité : par exemple celle du Kommando 544.25, Les Captifs endiablés. Celle de mon kommando n’échappe pas à la règle du clin d’œil : Les Tréteaux en K.G.

J’ai tôt fait d’intégrer la troupe et je suis bientôt à l’affiche de nombreux spectacles :

– Le Mystère de Kéravel ;

– Argent de suite ;

– Le Club des gangsters ;

– Feue la mère de Madame ;

– 21 juin 1940 : Une Nuit au bouge ;

– Noël 1941 : participation au spectacle des Tréteaux en KG : Les Tréteaux en folies ;

– 20 avril 1942 : Lidoire ;

– 7 juin 1942 : Carmen ;

– 11 octobre 1942 : Une Déclaration de revenus, Fausse monnaie ;

– 1er novembre 1942 : Dans l’ombre ;

– Noël 1942 : Fric-frac ;

– Pâques 1943 :

Bichon.

Dans un premier temps les moyens manquent cruellement pour donner l’illusion de vraies représentations théâtrales. Mais peu à peu les gardiens allemands acceptent de nous fournir des vêtements civils que nous n’aurons la permission d’utiliser que sur scène, bien entendu ! Un strict contrôle est effectué sous forme de comptage des vêtements au moment du prêt et de leur restitution.

À nouveau,

au kommando 544 .10, un accord est passé entre les

« acteurs » : personne n’utilisera des vêtements civils pour une évasion. Là

encore, le risque pour ceux qui restent serait de se voir privés d’un dérivatif

fort apprécié. Cette ligne de conduite est pour nous « sacrée ».

Le

succès de ces représentations est très grand parmi les prisonniers et la troupe

des Tréteaux en KG va même se

produire dans d’autres kommandos. À cette occasion, je noue des liens étroits

avec quelques prisonniers. Après guerre, mes camarades de Tréteaux et moi-même

prendrons l’habitude de nous revoir de façon régulière lors de réunions

annuelles à Paris.

Quelques photos depuis les coulisses des Trétaux en KG

Répétition. Arthur Rouart est debout, sur la droite en bras de chemise.

Arthur Louart, à gauche, tient le micro...

Séance de maquillage.

Quelques membres de la troupe des Trétaux en KG.

La transformation

Mise en place au début de l’année 1943

cette mesure permet aux prisonniers de guerre d’être « transformés » en travailleurs dits « libres ».

Devant le refus massif des captifs d’abandonner leur statut de prisonniers de

guerre, et une fois les menaces de représailles épuisées, la transformation est

souvent appliquée par les Allemands de façon autoritaire et collective, par

kommandos entiers.

À cette

occasion je suis témoin du désespoir d’un de mes bons camarades,

Pierre Salmon, qui, croyant se retrouver avec moi, avait accepté la

transformation. Je n’avais rien dit de mon intention de refuser pour

laisser mon

camarade choisir en conscience. Mais qu’ils soient transformés ou non,

les

prisonniers conserveront entre eux de bons rapports par la suite.

L’évasion et la reprise

En 1944, le contexte tourne définitivement à l’avantage des forces alliées

et des Russes. Cette année-là voit, en conséquence, le nombre de tentatives

d’évasion augmenter de façon significative.

Profitant d’une occasion qui se présente, je franchis le pas et m’évade

en décembre 1944 en compagnie de trois camarades, mais de façon spontanée, sans

préparation, sans plan. Nous couchons dans des meules de paille, mais nous

avons rapidement des difficultés à trouver de la nourriture ; nous sommes quelquefois dépannés par

d’autres prisonniers rencontrés dans les champs au cours de notre périple. Mais

nous sommes bientôt accablés de fatigue et nous sommes repris lors d’un

contrôle de police. Je suis ramené au camp d’Altengrabow et enfermé quelque

temps dans une cellule à l’écart.

Je parviens néanmoins à communiquer avec des prisonniers arrivant de Prusse

qui me racontent leur kommando, leur lieu de travail, les conditions locales

etc. Je passe ensuite devant une commission disciplinaire et là, fort des

renseignements obtenus, j’invente une

histoire selon laquelle j’étais dans un kommando en Prusse et je n’avais fait

que suivre mes patrons qui fuyaient l’avancée des Russes. Donnant un faux nom

(celui de mon beau-frère !) je réussis ainsi à éviter le renvoi à

Magdeburg où je craignais de retourner à cause des bombardements. Je termine donc ma captivité à proximité

de Salzwedel, petite ville située au nord ouest de Magdeburg. En 1945, tous mes

dimanches se passent à déblayer les décombres de la gare, complètement détruite

par les bombardements alliés.

C’est à Salzwedel que je suis libéré par les Américains fin avril 1945.

Peu à peu, au fur et à mesure de l’avancée des troupes alliées et russes, tous

les prisonniers sont libérés partout en Allemagne. À cette occasion, je suis

témoin de scènes de vengeance sur la population civile qui m’ont traumatisé, particulièrement

de la part des prisonnières russes qui avaient eu à endurer d’abominables

souffrances causées par les Allemands. Les prisonniers français ne font rien

pour les arrêter, ce que je regrette peut-être aujourd’hui, mais

le contexte de l’époque ne plaidait pas pour la mansuétude à l’égard des

Allemands.

De même, j’apprends que le responsable

de l’usine Maschinenfabrik Wolf, un

certain Peters, a été pendu par les prisonniers russes du kommando 544.10 sur lesquels

il s’était acharné avec sauvagerie pendant leur captivité.

Tout va très vite à partir de ce moment-là

pour mes camarades et moi. Nous sommes chargés par des soldats noirs américains

dans des camions pour être transportés à Hanovre, ce qui me vaut une des plus

grandes frayeurs de ma vie car « si

les camions n’étaient pas blindés, les chauffeurs noirs l’étaient, eux ! ».

Après une séance de

désinfection et d’épouillage, trois jours après être arrivé à Hanovre, j’embarque

à bord d’un avion qui atterrit au Bourget d’où je rejoins le centre de

rapatriement du Vel’ d’Hiv’ pour y accomplir les formalités de retour.

Observations sur le livre de fabienne montant:

altengrabow stalag XI-A

LA PROMISCUITé : c’est une chose qui m’a

énormément pesé pendant toute ma captivité : aucun moment où les

prisonniers sont seuls, mêmes pour satisfaire aux besoins les plus intimes. De

plus, les hommes de toutes conditions se trouvent mêlés ; certains, issus

de régions de France reculées, peu accessibles, n’ont aucune habitude de la vie

en société et se comportent comme s’ils étaient seuls, inconscients de la gêne

qu’ils provoquent autour d’eux.

LES DéCèS :

j’ai toujours vu les soldats allemands rendre les honneurs militaires aux

prisonniers décédés en captivité. J’ajoute que, pour ce qui est de mon

kommando, ceux-ci sont généralement enterrés dans le cimetière communal du lieu

de travail.

LES RUSSES : j’ai

été témoin des exactions répétées des Allemands sur la population des

prisonniers de guerre russes ce qui, à mes yeux, explique que ces derniers se

sont déchaînés sur leur geôliers à la libération des camps.

LES

HOMMES DE CONFIANCE DES KOMMANDOS : dans le 544.10, ils ont toujours été

choisis par les prisonniers, jamais désignés par les Allemands.

MISSION DE L’AMBASSADEUR

SCAPINI : je n’ai jamais vu personne venir visiter mon kommando !

« Scapini était considéré comme un

collabo ! ».

C’est avec une grande

tristesse que nos avons appris, de façon fortuite et bien tardivement, le décès

d’Arthur Louart le 1er août 2015 à l’âge de 96 ans. Arthur Louart

était certainement l’un des derniers survivants parmi les prisonniers de guerre

du Stalag XI-A d’Altengrabow.

Après son retour de captivité, il

avait tenu à perpétuer la mémoire de cette sombre période de notre

histoire en exerçant de multiples responsabilités militantes au sein de

nombreuses associations. Que ce soit auprès de l’Office National des

Anciens Combattants (ONAC), de l’Union Française des Anciens

Combattants (UNAC), de la Mutuelle Santé des Combattants Déportés

(MCD), du Souvenir Français, pour ne citer que les principales, Arthur

Louart s’est donné sans compter, tant au niveau national que régional,

à la cause des anciens captifs. Il apportait aussi, périodiquement, le

témoignage de son expérience de prisonnier de guerre, travailleur forcé

pendant cinq longues années au cœur de l’Allemagne nazie.

C’est d’ailleurs grâce à sa

participation au documentaire J’attendrai (de Jérôme Lambert et

Philippe Picard, Kuiv productions, www.kuiv.com), que j’ai eu l’honneur

de faire la connaissance d’Arthur Louart. Malgré un état de santé

fragile, il a accepté sans hésiter de me recevoir dans sa maison de

retraite de Dieppe pour me parler de ses années de captivité.

Surmontant sa fatigue, il m’a entretenu, pendant une journée et demie,

de la captivité telle qu’il l’avait vécue au camp d’Altengrabow. Arthur

Louart m’a ouvert avec une grande confiance ses très nombreuses

archives personnelles et a accepté de les voir mises en ligne sur le

site du Stalag XI-A.

J’avais, à cette occasion,

recueilli son témoignage dont la synthèse se trouve dans les pages qui

lui sont consacrées sur le site. Son esprit, toujours vif, m’a permis

de trouver de nombreuses réponses au sujet de la captivité de mon

propre père qui, hasard de l’histoire, avait été versé dans un

Arbeitskommando de Magdeburg, voisin de celui où travaillait Arthur

Louart.

Ce décès nous prive, nous les

enfants des captifs attachés à la mémoire de nos pères, d’une personne

de grande qualité qui est restée, jusqu’à la fin de sa vie, un témoin

militant de cette sombre période. Cependant, sa disparition ne saurait

effacer l’engagement de sa vie qu’il a généreusement mise au service de

la connaissance et de l’édification des jeunes générations.

Soyons en conscients et reconnaissants.

< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales

< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A