< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales

< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A

Louis KLINKENBERG Né le 1er février 1908

à Mont-Dison (près de Verviers),

sous le nom de Klenkenberg

(à la suite d’une

erreur administrative qui sortait ses effets depuis trois générations),

et décédé

à Verviers (Belgique) le 15 novembre 1981.

Je

suis honoré d'accueillir dans ces pages consacrées au Stalag XI A les

documents de la famille Klinkenberg consacrés à M. Louis Klinkenberg et

à ses compagnons wallons du Stalag XI A. Comme vous pourrez le

constater, ils enrichissent la banque de documents proposés sur ce

site, d'une part avec des œuvres graphiques (des dessins et une

aquarelle), et, d'autre part, avec des documents rares et signifiants

pour tous ceux qui s'intéressent à cet aspect de la Seconde Guerre

mondiale, soit un total de 31 documents*. Ils ont été ordonnés en trois

groupes :

1) les œuvres graphiques ;

2) les photographies de prisonniers ;

3) les documents divers (dont un article de presse).

Je remercie sincèrement le Royal syndicat d'initiative de Theux-Franchimont pour son autorisation de reproduction d'un extrait de son Bulletin mensuel : Le pays de Franchimont, 64e année, n° 770, novembre 2011, pp. 12-13.

Les textes, légendes et documents sont la

propriété des Klinkenberg et sont donc protégés par le copyright.

Pour

toute information complémentaire et demande d'autorisation, merci de

vous adresser à M. Jean-Marie Klinkenberg : jmklinkenberg@ulg.ac.be

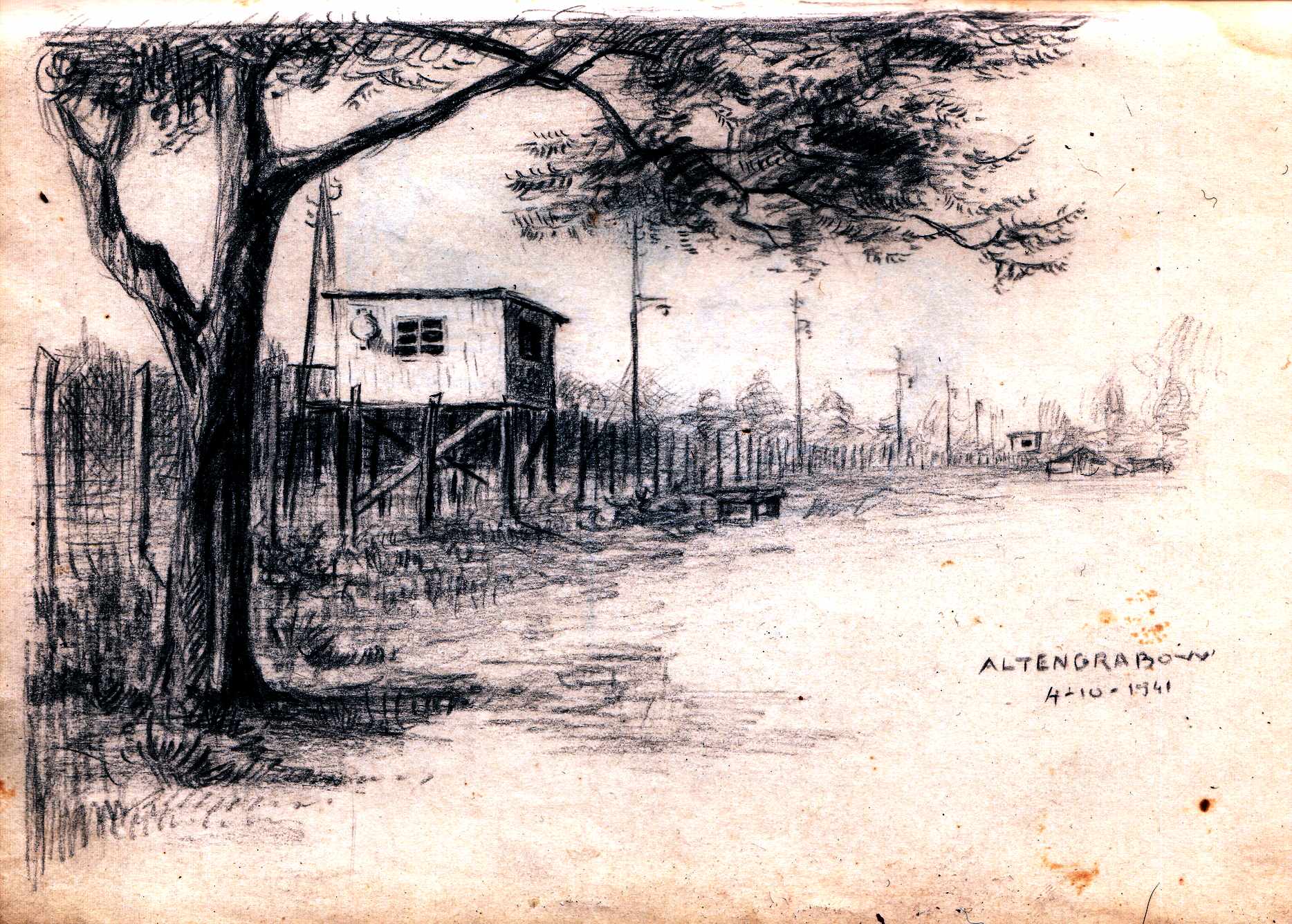

Quelques esquisses de

scènes du travail en kommando.

Le Lazaret (hôpital

du camp) 22.09.1941.

Au camp, Louis Klinkenberg

portraiturait aussi ses camarades de captivité.

Pour réaliser ce travail, il

avait un crayon gras, que lui avait donné un religieux lazariste

(à son retour,

il ramena comme un trophée ce minuscule crayon, qui n’avait plus qu’un

centimètre et demi de long).

Il vendait ses portraits pour un demi-paquet de

tabac ou pour une somme variant de 1 à 1,5 marks

(1 mark pour un portrait

de profil, plus facile et rapide à exécuter qu’un portrait de face…).

Dans

l’interview reproduite ci-dessous (article de presse), son camarade Albert Kaivers parle d’un de ces

portraits (en lui donnant la valeur de 1 pfennig !).

Cette activité lui a

littéralement permis de survivre :

avec ses Lagermarks (voir photo ci-dessous),

il achetait des cigarettes, qu’il échangeait

ensuite contre un supplément de pommes de terre.

Le portrait de gauche (ou le premier en fonction de votre navigateur) est une

esquisse,

portant au dos la mention « un mineur de Charleroi, ami de Henri

Petit ».

Au dos du second, il a indiqué :

« Ce dessin est le dernier

avant mon retour au pays. C’est celui d’un violoniste qui, dans la fièvre du

départ, a oublié de le reprendre et de le payer. »

Henri Habsch. Encre de chine et crayon s.

papier, rehaussé à la gouache,

25 x 18, 1940, coll. Lucien Klinkenberg.

Louis Klinkenberg n’était pas le

seul artiste à peindre la vie au camp.

Ainsi, on peut contempler cette "œuvrette" de Habsch, qui

travaillait au service « Éducation » (on dirait aujourd’hui

« Animation »).

On remarquera le fait que les croisillons des fenêtres de cette chambre apparemment

confortable sont faits de fils barbelés.

Louis Klinkenberg, aquarelle s. papier, 26 x 32, coll. Annette Klinkenberg, 1942.

Ce troisième tableau de Henri Habsch présenté sur cette page,

est donc le portrait du KG Louis Klinkenberg, réalisé au Stalag la même année que le précédent.

L'internaute intéressé par les oeuvres de Henri HABSCH

peut voir deux autres aquarelles de cet artiste réalisée au Stalag XI A, Sombre dimanche

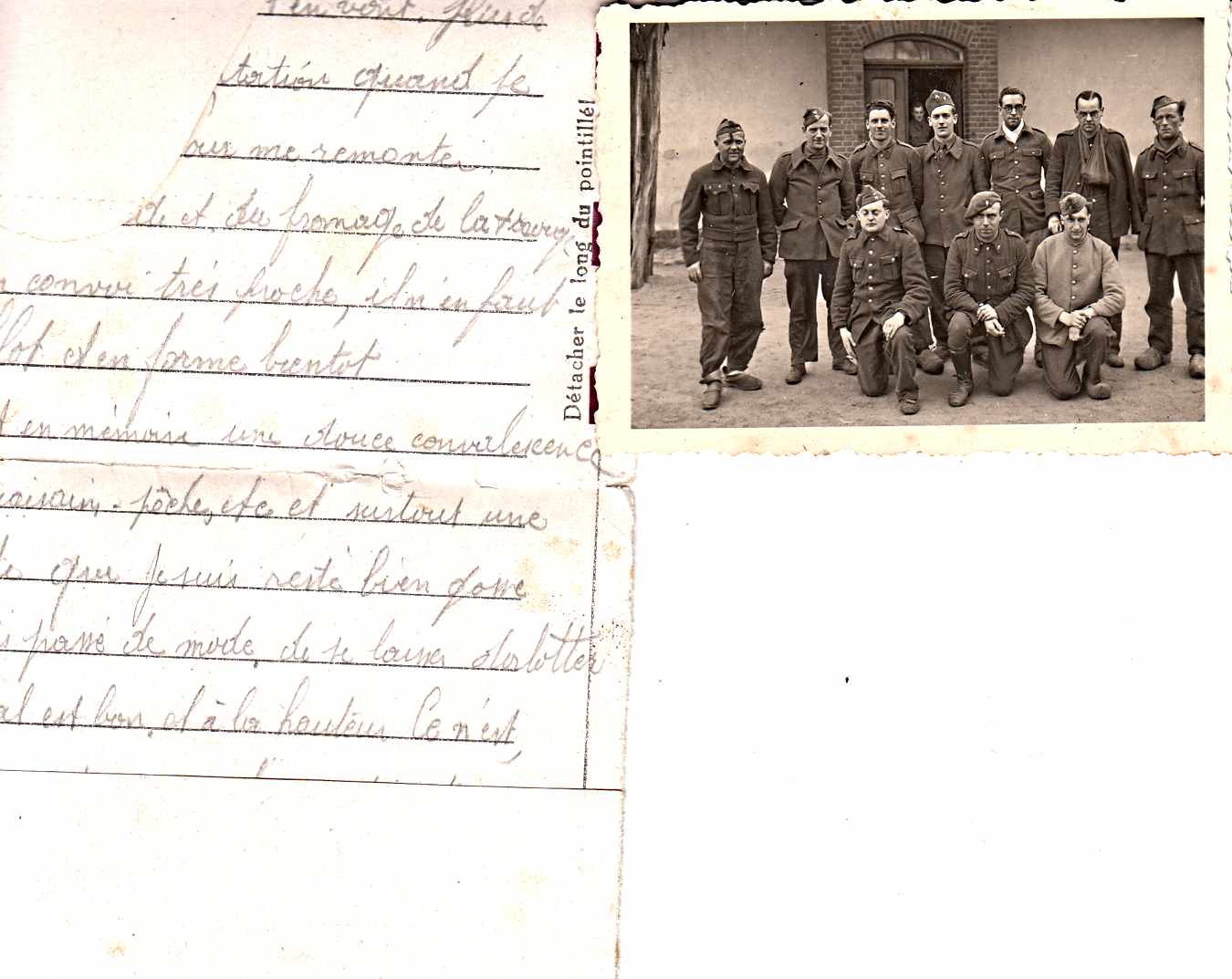

Quelques prisonniers belges à Altengrabow. Louis Klinkenberg est à l’extrême gauche (entre 1940 et 1942).

Autre groupe de prisonniers

belges, datée du 4 mars 1942.

Louis Klinkenberg est le quatrième à partir de la

gauche. Les autres n’ont pu être identifiés.

Dernière photo, datée du 6 mai

1942, et collée sur une lettre standardisée de la poste spéciale des

prisonniers de guerre.

Voir agrandissement ci-dessous :

De gauche à droite :

Grégoire, Gilsoul, Albert

Kaivers, Louis Klinkenberg, Dartois, Grignac et Arsène Finck.

Au premier

rang : Delville, Lenoble et Landresse (dont les prénoms ne sont donc pas

connus).

Sur le quai de la gare centrale de

Verviers.

Le retour du prisonnier, le 24

mai 1942. Nombreux sont ceux qui n’ont pas eu ce bonheur.

Après la tourmente, en 1945 ou 1946,

Louis Klinkenberg, à gauche, avec deux camarades

de captivité, dont Albert Kaivers, à droite.

Plaque-matricule de Louis

Klinkenberg.

Dans les statistiques, les prisonniers de guerre étaient autant de

« Stücke » (littéralement : pièces).

Le Stück Klinkenberg

portait le matricule 71347.

Lagergeld, ou « monnaie des

camps de prisonniers de guerre » : ticket d’une valeur de 1 mark

ayant appartenu à Louis Klinkenberg.

Les prisonniers ne pouvaient détenir de

l’argent allemand, mais uniquement cette monnaie,

qui avait cours à la cantine du camp mais était inutilisable en dehors (sauf

pour les prisonniers détachés en Kommando).

Bien sûr, cela n’empêchait pas les

trafics ; et, de toute manière, l’unité de compte la plus régulièrement

utilisée était la cigarette.

Lettre à la Croix rouge.

Une des lettres de la poste

spéciale des prisonniers de guerre.

On ne pouvait écrire qu’au crayon à

l’aniline, et en principe seulement sur les lignes.

Et, bien sûr, le courrier

était censuré (on voit nettement le cachet « approuvé » — geprüft — de la censure du Stalag).

Quoique sèche comme un

formulaire, ce qu’elle est, la première carte dut être bouleversante pour

toutes les familles de prisonniers.

Jusqu’à son arrivée, elles vivaient dans

l’ignorance du sort réservé au leur : tué ? blessé ?

disparu ?

Celle que put envoyer le Kriegsgefangene Klinkenberg est datée

du 28 juin 1940.

Envoyée à l’adresse de ses parents, elle y arriva courant

juillet, bien avant que son épouse ne rentre de son exode français, le 21 août.

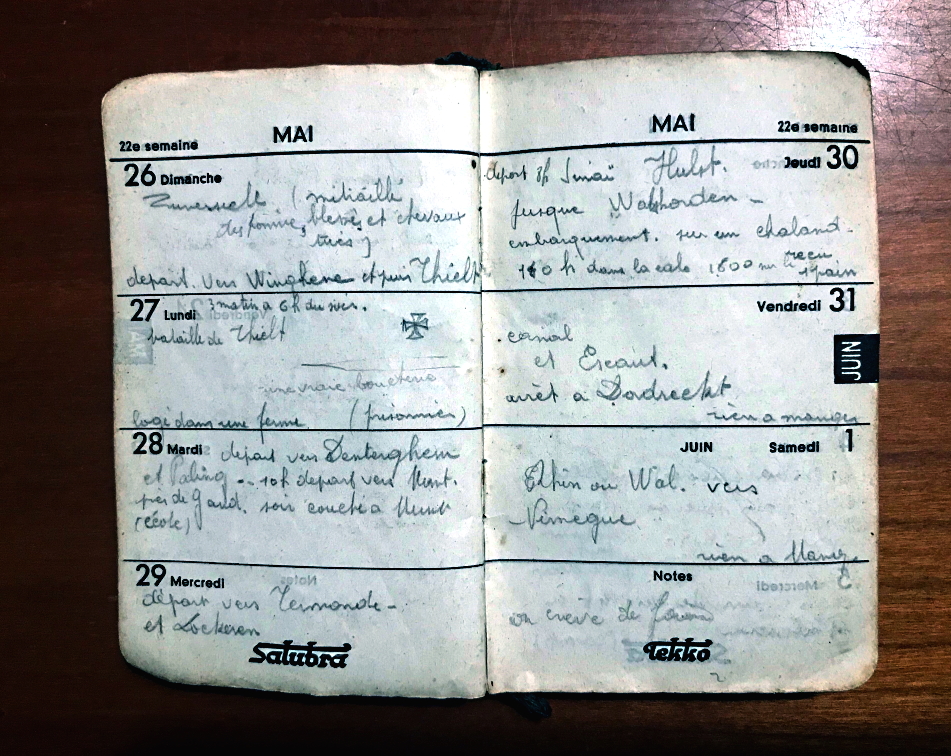

Page arrachée du carnet (recto).

Avant l'envoi de la Poskarte présentée ci-dessus, au moment de s’embarquer

pour le trajet qui allait le mener au Stalag,

Louis Klinkenberg avait pu remettre à une

hollandaise une page arrachée à son carnet et adressée à M. Donnay, son beau-frère.

Il y

avait griffonné en hâte : « Passé comme prisonnier de guerre à Hulst

(Zélande) Hollande. Louis Klinkenberg, en bonne santé ».

Au dos, un cachet

disant sobrement « en vie » et, d’une main officielle, ce qui allait désormais

être son adresse : « Stalag XI a » et son numéro matricule.

Ce

bout de papier parvint miraculeusement à son destinataire.

Les colis — envoyés grâce à la Croix rouge — mirent, eux, un certain temps à arriver…

Les règles qui présidaient à la confection du contenu de ces colis étaient féroces…

Région d’Altengrabow, carte réalisée par

Louis Klinkenberg.

Localités sur l’axe

N-S : Ziesar, Magdeburger forth, Drewist, Altengrabow, Gr. Lübars, Loburg, Leitzkau.

Localités sur l’axe

W-E : Küsel, Theessen, Grabow, Burg.

Dans la zone gauche de la carte : Magdeburg, Biederitz, Heyrotsberge.

Le chemin

pour arriver à Altengrabow avait été long. Louis Klinkenberg avait un petit agenda

où il notait sobrement les étapes de son exil.

Capturés dans la province de

Flandre occidentale, lui et ses compagnons sont déplacés par petites étapes vers

l’Est puis dirigés vers la Hollande.

Au bord de l’Escaut, ils sont

encaqués sur un chaland.

Une navigation de cinq jours — où ils n’ont reçu qu’un

seul pain pour toute nourriture — les fait traverser une île zélandaise, puis remonter le Waal (un des bras du Rhin).

Une

journée entière de train les amène au stalag IX-A Ziegenhain, près de

Schwalmstadt.

Puis c’est la dernière étape : une journée et demie de wagon

plombé pour couvrir les quelques 300 km qui restent.

Transcription

Dimanche

26 mai 1940

Zwevezele

(mitraillé, des hommes blessés et chevaux tués).

Départ

vers Winghene [Wingene] et puis Thielt.

Lundi

27 mai

3

h. du matin à 6 h. du soir. Bataille de Thielt. Une vraie boucherie.

(Prisonnier). Logé dans une ferme.

Mardi

28 mai

Départ

vers Denterghem et Paling [?]. 10 h. départ vers Munt près de Gand. Soir couché

à Munt (école)

Mercredi

29 mai

Départ

vers Termonde et Lockeren [Lokeren]

Jeudi

30 mai.

Départ

8 h. Sinaï [Sinaai, en français Sinay], Hulst jusque Walshorden [Walsoorden].

Embarquement sur un chaland. 160

h. [hommes] dans la cale 1 600 sur le [pont ?]. Reçu un pain.

Samedi

1 juin

Rhin

ou Wal [Waal] vers Nimègue.

Rien

à manger.

On crève de faim.

Transcription

Dimanche 2 juin

Rien à manger.

Rhin vers Nimègue à 13 h.

Lundi 3 juin

Rien à manger.

Nimègue vers Rees

Mardi 4 juin

Débarquement à Rees. Café pain

saucisse. Départ à 13 h. 15.

Wesel, Bochum, Dortmund, Soest, Paderborn.

Mercredi 5 juin

Arrivée vers 4 h. à Ziguenheim

[Ziegenhain] (camp)

Jeudi 6 juin

Camp de Ziguenheim.

Vu Léon Schoonbrodt.

Vendredi 7 juin

Départ à 5 h. ½ en chemin de fer

Samedi 8 juin

< Retour rubrique Les Deux dernières Guerres mondiales

< Retour à la page-écran d'accueil du STALAG XI A